Warum sollten Städte oder Regionen jetzt in die Entwicklung hin zu einer „Smart City“ investieren?

Joachim Schonowski: Die Luftqualität zu verbessern, die Attraktivität der Region zu erhöhen oder regenerative Energien zu stärken: Das sind nur einige Anliegen vieler Kommunen, zu denen eine „Smart City“ beitragen kann. Die aktuelle nationale Initiative des BMI, „Smart Cities made in Germany“, unterstützt Kommunen dabei – mit finanzieller Förderung und im Austausch untereinander. Viele Kommunen haben bereits erste Erfahrungen mit Pilotprojekten gesammelt. Außerdem haben sich Technologien, auf denen die sogenannte Smart City aufbaut, weiterentwickelt und inzwischen den nötigen Reifegrad erreicht. Stabilität, Sicherheit und v.a. die Möglichkeit, sukzessive jegliche Anwendung zu integrieren, diese Punkte sind gegeben und können Mut machen, die digitale Zukunft anzupacken und zu gestalten. Keine Stadt, keine Region wird sämtliche Aspekte der Vernetzung sofort umsetzen wollen, sondern mit den Anwendungen beginnen, von denen sie sich jetzt am meisten Nutzen verspricht, später kommen Lösungen für weitere, neue Bedarfe hinzu. Durch eine gemeinsame Entwicklung mit den kommunalen Akteuren vor Ort ist dies nachhaltig möglich.

Welche Voraussetzungen müssen Kommunen schaffen und worauf sollten sie achten?

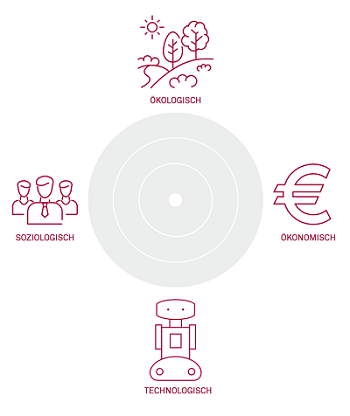

Joachim Schonowski: Vor einer solchen Investition sollte sich die Kommune nicht nur über ihr Budget klar sein, sondern v.a. über die Ziele, die sie mit der Digitalisierung verfolgt. Die Digitalisierung des „Ökosystems Kommune“ ist am Ende keine rein technologische Frage, sondern muss sich an den Menschen ausrichten und die Balance schaffen zwischen der Technologie auf der einen Seite, aber eben auch ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten, also solchen Themen wie Datenschutz oder auch Bürgerbeteiligung. Am Ende geht es um ein Mehr an Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger. Aber es müssen Prioritäten festgelegt, Schritte definiert und vielleicht Kooperationen eingegangen werden.

Florian Wüchner: Ganz wichtig ist aus unserer Sicht auch, dass Entscheidungen am Anfang die Perspektive in die Zukunft haben. Aktuell will die Kommune vielleicht ihren Nahverkehr verbessern, nächstes Jahr geht es aber vielleicht um Zugänge zu städtischen Services, und übernächstes steht eine wiederum andere Lösung an. Damit am Ende nicht diverse Einzelsysteme nebeneinanderstehen, die sich nicht verknüpfen lassen und dem Gemeinwesen keinen Zugriff auf die jeweiligen Daten und Informationen erlauben, muss am Anfang eine Datenplattform stehen, an die potenziell jegliche Anwendung angeschlossen werden kann. Denn wo und wann beispielsweise Bürgerinnen und Bürger eine Mobilitätslösung nutzen, ist auch von Belang für die Stadtplanung, und die Informationen sollten auch all denjenigen zugänglich sein, die sich an diesem Planungsprozess beteiligen. Welche Möglichkeiten sich aus Daten ergeben, ob beispielsweise für eine Optimierung des städtischen Lebens in ökologischer Hinsicht oder für neue Ideen und Geschäftsmodelle, weiß im Moment niemand – morgen aber vielleicht schon!

Welche Rolle spielt das msg-Produkt koda.city bei einer solchen Smart City-Entwicklung?

Joachim Schonowski: Dies waren die leitenden Ideen bei der Entwicklung der kommunalen Datenplattform koda.city: Zum einen der Mensch-zentrierte Ansatz, die Digitalisierung als Beitrag zu einer ausbalancierten Weiterentwicklung der Kommune für mehr Lebensqualität auch in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht. Und zum anderen die technologische Offenheit, die Anschlussmöglichkeit. koda.city kann man sich vorstellen wie eine Steckerleiste, an die sich zumindest in Mitteleuropa, der Normung sei Dank, jedes elektrische Gerät anschließen lässt. Vielleicht braucht man noch einen Adapter, der wiederum Normen entspricht. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung von koda.city konsequent an den EU EIP SCC und DIN-Smart-City-Normen orientiert und setzen diese mit Hilfe globaler Standards um.

Florian Wüchner: Genau. koda.city macht die Kommunen herstellerunabhängig. Auch das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und die Daten fließen auf der kommunalen Datenplattform zusammen und liegen in den Händen der Kommune.

Was ist das Besondere an dem msg-Angebot? (Datensouveränität, Interoperabilität, Know-how in allen Anwendungsgebieten)

Florian Wüchner: Auf den Punkt gebracht vereint koda.city Datensouveränität und Interoperabilität. Und wenn es dann um die konkrete Anwendung geht, profitieren unsere Kunden von dem vielfältigen Branchen-Know-how bei msg, etwa in den Bereichen Mobilität, Energie oder öffentliche Verwaltung, sowie bei Bedarf auch von Einzellösungen in unserem Portfolio wie z.B. einem Bezahlsystem.

Welches Potenzial ziehen die Kommunen aus einer offenen kommunalen Daten-Plattform? (Vision, Anwendungen)

Joachim Schonowski: Eine offene kommunale Datenplattform ermöglicht der Kommune, ihre Leistungen effizienter bereitzustellen, Ressourcen zu schonen, Umweltbelastungen zu reduzieren und die Gesundheit der Menschen, die hier leben, zu fördern, aber auch Bürgerinnen und Bürger besser an Entscheidungen durch und für das Gemeinwesen zu beteiligen oder das soziale und kulturelle Leben besser zu organisieren. Auf Basis der vielen Daten, die in einer intelligenten Kommune über Sensoren etc. gesammelt werden, kann ein wesentlich genaueres Bild von ihrem Zustand generiert werden, als das heute möglich ist – und folglich können auch passgenauere Lösungen entstehen. Damit sind auch neue Geschäftsmodelle denkbar – für die Kommune selbst, aber für Unternehmensgründungen oder bestehende Unternehmen im Ort.

Weitere Informationen unter msg.group/smart-city

Wozu brauchen Behörden ein IT-Servicemanagement und wie profitieren sie davon?

Timo Schöttler: IT-Servicemanagement schafft Strukturen, die es den jeweiligen IT-Organisationen und IT-Dienstleistern ermöglichen, die Services für ihre Kunden verlässlich und effizient zu erbringen – also gegenüber Behörden, Abteilungen, Fachreferaten etc. IT-Servicemanagement führt insbesondere zu einer Reduzierung von Risiken, einer verbesserten Governance – also auch höherer IT-Sicherheit und mehr Datenschutz. Konkret resultiert daraus u.a. eine höhere Verfügbarkeit von IT-Services und zugehörigen ‑Systemen. Durch mehr Transparenz kann u.a. auch die Anzahl an Lizenzverstößen verringert werden. Insgesamt wird durch bessere Wertschöpfung und mehr Kosteneffizienz die Umsetzung allgemein von Erwartungen sowie von Gesetzen und Verfügungen erleichtert.

Wie schafft das ITSM das?

Martin Krause: Im Idealfall wird das Leistungsangebot der jeweiligen IT-Organisation in Services eingeteilt, klar definiert und sukzessive optimiert. Das bedeutet, es werden Servicemanagement-Prozesse und die zugehörigen Prozessrollen, vorrangig auf Seiten der IT-Organisation, beschrieben. Dadurch werden Abläufe strukturiert und die Einhaltung der vereinbarten Servicequalitäten und Ziele sichergestellt. Dabei werden außerdem die Schnittstellen aufgezeigt. Es entsteht mehr Transparenz. Und dazu gehört auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das bedeutet oft ein weitreichendes Veränderungsmanagement und die Organisationsentwicklung über die IT-Organisation bzw. den IT-Dienstleister hinaus.

Was sind die Gründe dafür, dass eine Behörde den Prozess zur Etablierung eines ITSM anstößt?

Timo Schöttler: Auslösend sind in vielen Fällen Gesetze, also die Verpflichtung zur Umsetzung von E-Government-Gesetzen, auf Bundes- oder Landesebene, des Onlinezugangs-Gesetzes oder die IT-Konsolidierung. Allgemeiner: die Notwendigkeit, eine weitreichende Digitalisierung zu initiieren. IT ist inzwischen von zentraler Bedeutung für die Handlungsfähigkeit einer Organisation, sie ist geschäftskritisch und wird es in immer stärkerem Maße. Die Verfügbarkeit und Qualität der IT-Services müssen in einem umfassenden Sinne gesichert werden. Darüber hinaus ist die IT stärker unter Druck und rechenschaftspflichtig gegenüber der Legislative. Sie muss jederzeit fähig sein, Anfragen externer Prüfinstanzen zu beantworten, etwa über den Einsatz von Finanzmitteln oder bestimmter Technologien.

Wie ist ein ITSM zu etablieren und welche Rolle spielt ITIL dabei?

Martin Krause: Die Etablierung eines ITSM muss als Projekt aufgesetzt, geplant und Schritt für Schritt umgesetzt werden. Das ist vorrangig kein technisches Vorhaben, sondern eine gravierende organisatorische Veränderung. ITIL, kurz für „Information Technology Infrastructure Library“, liefert Best-Practice-Leitfäden und ist der De-facto-Standard im Bereich IT-Servicemanagement. Die „Bibliothek“ verzeichnet in der neuesten Version 4 insgesamt 34 Praktiken (in der Version 3 noch „Prozesse“ genannt) und liefert darunter zahlreiche Blaupausen, Schnittstellen zu anderen Prozessen und Herangehensweisen. Wenn das Vorhaben zur Etablierung eines ITSM startet, ist zunächst die Ist-Situation zu analysieren, insbesondere wo aktuell die größten Probleme oder auch neue Aufgaben bestehen. Das ist ein guter Startpunkt, um von dort aus dann die gesamte Organisation schrittweise zu entwickeln.

Lässt sich das an einem Beispiel konkretisieren?

Martin Krause: Ein gutes Beispiel ist die Einführung eines IT-Service-Kataloges. Das beinhaltet die Strukturierung sämtlicher Leistungen gegenüber „Kunden“, also Fachreferaten oder Abteilungen ebenso wie etwa Bürgerinnen und Bürgern, aber auch interne Leistungen über gewachsene Silogrenzen hinweg. Der Service-Katalog ist die Grundlage für Service Levels und andere Servicequalitäten, weshalb seine Einführung oft auch der erste Schritt in der Etablierung eines ITSM ist. Mittels eines Service-Katalog-Managements wird eine Behörde in die Lage versetzt, folgende Problemstellungen zu lösen bzw. Fragen zu beantworten:

- Welche Leistungen in welchen Qualitäten werden für die Kunden erbracht?

- Welche internen Leistungen sind dafür erforderlich (Leistungserbringungskette)?

- Welche Leistungen werden dazugekauft?

- Wie sehen interne und externe Kalkulation der entsprechenden Services aus?

- Für welche Services ist die IT-Konsolidierung für meine Behörde sinnstiftend?

- Was sind die erforderliche Servicemanagementprozesse zur Umsetzung des Servicekatalogs?

- Auf welcher Basis kann ein IT-Notfallmanagement (BSI-Standard 100-4 – 200-4 liegt derzeit als Community Draft vor) aufgesetzt werden?

Mit der Beantwortung dieser Fragen werden wichtige Schritte auf dem Weg zur Professionalisierung der IT gegangen. Eine Organisation wird dadurch in die Lage versetzt, ihre Aufbau- und Ablauforganisation technisch und kaufmännisch entlang der IT-Leistungserbringungskette auszurichten und somit gezielt zu optimieren. So können insbesondere auch Aspekte zur IT-Konsolidierung besser eingeschätzt werden.

Welche Auswirkungen hat ein ITSM auf die Organisation insgesamt?

Timo Schöttler: Eine sinnvoll gesteuerte Einführung von ITSM erhöht schrittweise die organisatorische Reife und damit auch die Leistungsfähigkeit der IT-Organisation bzw. des IT-Dienstleisters.

IT und Fachabteilung existieren nicht unabhängig voneinander, die IT erbringt Services für die Fachabteilung und gleichzeitig arbeitet die Fachabteilung (zunehmend) auf Basis von IT. Dabei erfordern reibungslose und medienbruchfreie Abläufe auch Veränderungen in der Organisation insgesamt. Die gesamte Behörde wird sich schrittweise stärker serviceorientiert aufstellen und an Effizienz gewinnen.

Mit Social Media zu mehr Bürgernähe und Servicequalität

Welche Chancen bietet der Einsatz von sozialen Medien den Bundesbehörden?

Alexander Plickat: Social Media eröffnen Behörden Chancen, direkt mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Das hat mehrere Vorteile: Behörden sorgen durch die Einbindung von Bürgern auf sozialen Netzwerken für mehr Transparenz und Akzeptanz ihres Verwaltungshandelns. Dies wiederrum führt zu mehr Vertrauen seitens der Bevölkerung. Wichtig ist, dass Inhalte authentisch und nicht einseitig kommuniziert werden. Vor allem sollten Räume zur Diskussion und Mitgestaltung für die Nutzer geschaffen werden. Ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel die Beteiligung von interessierten Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen, die von einem Gesetzgebungsverfahren oder einem administrativen Vorhaben betroffen sind, an einem fachlichen Diskurs. Ein authentischer Austausch mit der Zielgruppe kann die meist starre Bürger-Behörden-Beziehung auflockern, die Behörde wirkt dadurch menschlicher und führt zu mehr Bürgernähe.

Außerdem können staatliche Institutionen neben den etablierten Kontaktmöglichkeiten im Bürgerservice die Kontaktaufnahme per soziale Medien gewährleisten. Und durch eine zeitnahe Reaktion auf Fragen, Wünsche und Beschwerden können soziale Medien nicht nur zur Informationsverbreitung beitragen, sondern auch die Dienstleistungsqualität der Behörden steigern.

Ist die Kommunikation über Social Media nicht mit hohen Risiken verbunden?

Inna Demburg: Fakt ist, dass Bürgerinnen und Bürger heute ihre Anliegen in hohem Maße via Chatbot, Facebook, Twitter & Co. mitteilen wollen und die Möglichkeit dazu auch von Behörden erwarten, sobald diese auf entsprechenden Kanälen vertreten sind. Die Corona-Pandemie hat durch Abstandsregelungen und Lockdowns diesen Trend noch mal verstärkt.

Einen behördlichen Service in sozialen Netzwerken anzubieten, bedeutet nicht, seine Identität als öffentliche Institution aufzugeben und gezwungenermaßen „locker“ zu kommunizieren oder Interpretationen von Gesetzen mit Bürgern diskutieren zu müssen. Das System von genau definierten Verfahrensweisen, Regeln und Vorschriften in der öffentlichen Verwaltung hat seine Gründe und seinen Bestand. Es geht vor allem darum, den bestmöglichen Service für die Bevölkerung bereitzustellen, soziale Medien sind ein Kanal dafür.

Eine weniger förmliche Kommunikation bringt durchaus Vorteile: Die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme sinkt. Mehr Bürgerinnen und Bürger, vor allem die jüngere Altersgruppe, würden den Dialog suchen und Fragen etwa zu den Prozessen der öffentlichen Verwaltung stellen, diese besser nachvollziehen und vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge machen.

Wichtig ist, dass man als Behörde eine Social-Media-Guideline formuliert, die den Umgang mit Bürgeranfragen und deren Beantwortung betreffen. Auch über eine sogenannte Nettiquette sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen und diese konsequent durchsetzen. Das bedeutet in einigen Fällen, dass inadäquates Verhalten benannt wird.

Wie genau sieht so ein Bürgerservice in sozialen Netzwerken aus?

Alexander Plickat: Man könnte beispielsweise allgemeine Bürgeranfragen zu Öffnungszeiten, Rechtsgrundlagen, Zuständigkeiten oder Ähnlichem via Facebook beantworten. Bei Anfragen mit einem Bezug zu einem konkreten Verwaltungsverfahren oder mit personenbezogenen Daten kann eine Weiterleitung an die fachlich zuständige Stelle initiiert werden. Dabei sollte man zeit- und bürgernah antworten und „Behördendeutsch“ vermeiden. Eine staatliche Institution in Social Media muss ihre Fans und Follower, Bürgerinnen und Bürger wie ein guter Gastgeber empfangen, d.h. mit offenen Armen und echtem Interesse. Gerne auch mit einer Prise Humor.

Ein guter Bürgerservices sollte auch eine aktive Bürgerbeteiligung fördern, ganz im Sinne von Open Government. Ziel von Open Government ist es, unter anderem bürgerorientiertes Verwaltungshandeln und die Transparenz von politischen Entscheidungen zu fördern.

Was ist zu tun, wenn eine Behörde bereits auf sozialen Netzwerken vertreten ist und der gewünschte Erfolg ausbleibt?

Inna Demburg: Das hängt ganz davon, welche Ziele mit einem Social Media Auftritt verfolgt werden. Soll die Bekanntheit gesteigert werden? Die Reichweite der Beiträge erhöht werden? Oder ist eine Interaktion der Follower mit meinen Posts erwünscht?

In Social Media ist man stark von den Vorlieben der eigenen Zielgruppe abhängig, und es kann durchaus sein, dass man diese zunächst nicht genau trifft. Wenn man also merkt, dass die Ergebnisse vom Plan abweichen, ist es wichtig zu analysieren, wo das Problem liegt, und dementsprechend nachzusteuern. Dies kann anhand von Statistiken geschehen: Welcher Beitrag hat die meisten Reaktionen hervorgerufen? Welcher Blogartikel, welches Video wurde am häufigsten angesehen? Wie oft sind Nutzer welchem Link gefolgt? Facebook bietet zum Beispiel mit den „Facebook Insights“ einen guten Überblick über die organische und bezahlte Reichweite der Facebook-Seite, über die Handlungen von Besuchern auf der Seite (die Klicks also) Reaktionen auf die veröffentlichten Beiträge und noch vieles mehr. Ähnliches bietet Twitter Analytics. Die statistischen Daten sind eine gute Basis für die Bewertung der eigenen Social Media Performance und die Identifikation der geeigneten Stellschrauben für eine Optimierung.

Social Media sind ständig im Wandel. Eine kontinuierliche Anpassung der Aktivitäten gehört daher dazu.

Wie sollte eine Behörde vorgehen, um in Social Media aktiv zu werden?

Alexander Plickat: Sich zu trauen, ist vielleicht der wichtigste Schritt. Aber einfach drauf-los- machen ist nicht zu empfehlen. Am Anfang steht die Entwicklung einer professionellen Social-Media-Strategie inklusive der Auswahl der Kanäle, der Planung von Content und Community-Management.

Wozu braucht die Verwaltung ein Veränderungsmanagement?

Alexander Zajelski: Wir erleben zurzeit einen rasanten technischen Fortschritt, aber auch Veränderungen im politisch-rechtlichem Umfeld. Die öffentliche Verwaltung reagiert auf diese Veränderungen mit Anpassungen ihrer Strukturen und Veränderungen in der Organisation. Größere Veränderungen werden fast schon selbstverständlich durch ein Projektmanagement gesteuert, um die organisationsbezogenen, fachlichen und IT-technischen Änderungen zu begleiten. Als Beispiele kann man die Einführung der E-Akte oder auch die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes nennen. Beide gehen mit dem Ziel einher, die öffentliche Verwaltung zukunftsfähiger und moderner zu gestalten, und sind mit einschneidenden Veränderungen für die Prozesse in einer Behörde und für das dort arbeitende Personal verbunden. Auch die durch die Corona-Pandemie beschleunigten Digitalisierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen in der öffentlichen Verwaltung bedeuten für die Mitarbeitenden eine weitreichende Veränderung. Man denke nur an die Verlagerung des Arbeitsplatzes vom klassischen Büro hin zum mobilen Arbeiten mit all ihren Auswirkungen auf das Thema Personalführung oder Arbeitsorganisation.

Nils-Alexander Fleischer: Wir verstehen Projektmanagement und Veränderungsmanagement als komplementäre Disziplinen, wobei letzteres sich auf die Mitarbeitenden der betroffenen Organisation konzentriert. Veränderungsmanagement hat die Aufgabe, die Mitarbeitenden einzubinden und ihre Akzeptanz und Bereitschaft für die Veränderung schon in einer frühen Projektphase zu erhöhen. Das wirkt sich positiv auf den Projekterfolg aus. Veränderungsmanagement ist vielschichtig und hilft nicht nur, Strategien und neue Strukturen und Prozesse zu etablieren, sondern auch persönliche Verhaltensweisen zu überdenken und an ständig neue Herausforderungen anzupassen.

Welche Herausforderungen stellen sich der Verwaltung dabei?

Alexander Zajelski: Die Anwendung von Methoden des Veränderungsmanagements sind im Vergleich zum Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung noch relativ neu. Insbesondere stark hierarchisch aufgestellte Organisationen mit komplexen politisch-rechtlichen Entscheidungswegen stehen darüber hinaus vor der Herausforderung, eine adäquate und wertschätzende Informations- und Kommunikationskultur zu pflegen. Veränderungen sollten offen und transparent kommuniziert, den Meinungen, Ideen und Bedenken des Verwaltungspersonals Gehör geschenkt werden. Ansonsten ist aus der Organisation heraus verstärkt mit Ängsten und Widerständen zu rechnen.

Nils-Alexander Fleischer: Entscheidend ist nicht, ob Ängste oder Widerstände implizit oder explizit geäußert werden, sondern der Umgang damit. Unklaren Zielen und emotionalen Konflikten sollte immer Raum gegeben werden, sie auf rationaler Ebene zu diskutieren und zu klären. Dazu können Informations- und Austauschrunden angeboten werden, ergänzt durch Workshops im kleineren Kreis, um Ängste zu nehmen und aus Betroffenen Beteiligte zu machen.

Wie kann das Veränderungsmanagement dann erfolgreich werden – und wie bemisst sich der Erfolg der Veränderung?

Alexander Zajelski: Aus unserer Sicht werden bereits zum Beginn des Unterfangens in der Analysephase die Grundsteine für eine erfolgreiche Veränderung gelegt. Entscheidend ist unter anderem die Zielbilddefinition, also die Frage, was verändert oder erreicht werden soll, und der Abgleich mit der IST-Situation. In diesen Zusammenhang gehört auch die Erstellung einer Vision, als SOLL-Zustand, über den sich alle Beteiligten einig sein müssen. Ebenfalls am Beginn steht die Definition messbarer Kriterien für den Erfolg und eine Planung, wann welche Kriterien mit welchen Methoden oder Tools geprüft werden sollen. Dies betrifft beispielsweise die Messung der Veränderungsbereitschaft sowie eine systematische Erfassung von Risiken. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, ein passgenaues Vorgehen auszuwählen.

Nils-Alexander Fleischer: Darüber hinaus gilt es, sich die beteiligten Personen genau anzusehen, denn die Veränderungen betreffen primär die Menschen in einer Organisation. Eine genaue Stakeholderanalyse gehört unbedingt dazu. Nur wenn klar ist, welche Person in welcher Art und Weise von der Veränderung betroffen ist oder sein könnte, ist das Vorgehen auch tatsächlich in seiner Komplexität planbar und können nachhaltige Ergebnisse erzielt werden.

Den Führungskräften kommt während dieses Prozesses eine tragende Rolle zu, um Akzeptanz bei den Mitarbeitenden zu erzeugen. Daher legen wir ein besonderes Augenmerk darauf, das Führungspersonal zu befähigen, diesen Prozess so zu stützen, dass er zum Erfolg führen kann.

Wie muss es dafür angegangen werden und welche Rolle übernimmt msg dabei?

Nils-Alexander Fleischer: Wir unterteilen Veränderungsprojekte in Phasen und folgen damit einem strukturierten Ansatz. Wir bestimmen gemeinsam mit dem Kunden, wo dieser heute steht und wie weit er aktuell noch von seiner Vision entfernt ist. Hieraus leitet sich die Veränderungsstrategie ab: Das kann beispielsweise eine Multiplikatoren-Strategie sein, um eine größere Anzahl an Mitarbeitern parallel zu erreichen. Dann geht es darum, die Multiplikatoren mit Hilfe von Trainings oder Mentoring zu befähigen. Begleitet wird das durch Veränderungskommunikation mit Medien wie Flyer, Intraneteinträge und Informations- und Diskussionsveranstaltungen. In der abschließenden Phase werden die Maßnahmen evaluiert, das Feedback der Mitarbeitenden ausgewertet und daraus Optimierungen abgeleitet und implementiert: An welchen Punkten sind weiterhin Veränderungsmaßnahmen notwendig? Wie muss das weitere Vorgehen aussehen und wie ist es zu planen? Wir helfen, solch ein Vorgehen aufzubauen, oder unterstützen bereits bestehende behördeninterne Teams punktuell. Wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen Projekt-, Behörden und Mitarbeitersicht und für moderne Formen der Zusammenarbeit.

Alexander Zajelski: Wir sehen unsere Rolle auch darin zu beobachten, um dann bei Bedarf gezielt nachzusteuern und bestimmte Maßnahmen einzuleiten. Uns ist es wichtig, die Veränderung auf stabile Beine zu stellen und den Veränderungsprozess nachhaltig zu verankern. Mit Trainings und Coachings helfen wir dabei, die Personalentwicklung in der öffentlichen Verwaltung um Aspekte von Achtsamkeit, Work-Life-Balance oder Zeit- und Aufgabenmanagement zu ergänzen. Auch regelmäßige Retrospektiven und Feedbackrunden gehören dazu. Der Austausch reflektierter Erfahrungen ist von immenser Bedeutung für den Veränderungsprozess.

Digitale Daseinsvorsorge als Erfolgsfaktor moderner Kommunen

SMART CITY 1.0 – DIE TECHNISCHE SICHT

In der sogenannten „fünften industriellen Revolution“ hatte die Digitalisierung Fahrt aufgenommen. Unter dem Stichwort Industrie 4.0 veränderte sie zunächst rasant die Wirtschaft und dann – unter dem Schlagwort „Smart City“ – auch die Kommunen. In einer ersten Welle schien es, als ob man mittels Technologie und Veränderung von Prozessen eine Kopie von Industrie 4.0, also eine „City 4.0“, schaffen könne. In dieser City 4.0 sollten mittels des Internets der Dinge und der „Smartifizierung“ möglichst viele Bereiche des kommunalen Ökosystems entsprechend umgebaut werden. Aus dieser technischen Sicht betrachtet, „erwacht“ die Smart City durch viele Sensoren und Aktoren, die Daten aus den verschiedensten Handlungsfeldern liefern, zum Leben – es entsteht ein digitaler Zwilling der physikalischen City.

In einem aktuellen Dokument der DIN1 werden zehn Handlungsfelder für die Digitalisierung identifiziert: digitale Infrastrukturen, digitale Verwaltung, Mobilität, Bauen und Wohnen, Energie, Umwelt, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus, Kultur und Freizeit. Jeder einzelne Bereich kann durch entsprechende Kombination von Vernetzung und Informationstechnologie digitalisiert werden. Die Kombination aus dem bestehenden Anschluss an das elektrische und nun das IP-Netz hat zum Beispiel den Funktionsumfang einer gewöhnlichen Straßenlaterne um verschiedenste Anwendungsfälle wie beispielsweise Umwelt- oder Parksensoren, E-Ladestation oder WLAN in eine intelligente Infrastruktur erweitert.2

In der digitalen Verwaltung wird unter anderem durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen vorangetrieben. Im Verkehr von morgen auf dem Boden oder in der Luft kommunizieren mittels unterschiedlicher Protokolle und Daten Fahr- oder Flugzeuge miteinander (und beispielsweise auch mit der intelligenten Straßenlaterne). Der Verkehr benötigt keine Straßenschilder und gegebenenfalls auch keine Fahrer.3

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen unterschiedlichen Nutzungsszenarien in den einzelnen Handlungsfeldern einer Smart City, der darunterliegenden digitalen Infrastruktur und der daraus resultierenden Ökonomie. Das Grundprinzip, durch die Kombination von Energie sowie Informations- und Kommunikationstechnologie Daten zu erzeugen, zu sammeln, zu harmonisieren, zu analysieren und damit neue innovative Lösungen und Anwendungen zu ermöglichen, zeigt das grundsätzliche Potenzial der digitalen Transformation von Kommunen auf. Die Nutzung kommunaler Daten ermöglicht beispielsweise Mobilitätsdienste, die verschiedene Angebote des öffentlichen und privaten Verkehrs miteinander oder mit anderen Diensten verknüpfen. Beispiel hierfür sind Linienbusse, die bei geringen Fahrgastzahlen in Randzeiten auch Pakete befördern. Dazu ist neben der Digitalisierung der Handlungsfelder auch die horizontale Verknüpfung über unterschiedliche Domänen in einer offenen, standardisierten Smart-City-Datenplattform notwendig.4 Sie stellt die Basis für die Kombination kommunaler Daten und einer kommunalen Plattformökonomie dar. Während die ersten Konzepte und Umsetzungen von der „Smart City“ hier enden, ist inzwischen die Notwendigkeit, diesen technologischen Umbruch dringend aus der Perspektive der Menschen und mit Rücksicht auf die Umwelt mitzugestalten, klar in den Vordergrund getreten.

DIE DIGITALE KOMMUNE VON MORGEN IST EIN BALANCEAKT

Die rein technisch und ökonomische Betrachtung der Smart City muss um eine soziologische (Lebensqualität, Mensch im Mittelpunkt) und ökologische Sicht (klimabewusst, ressourcenschonend) ergänzt werden (siehe Abbildung 1). Eine „ideale“ digitale Transformation schafft also die Balance zwischen der technisch-ökonomischen und der soziologisch-ökologischen Sicht.

Deutschland und Europa mit ihrer, im Vergleich zu Asien, Amerika und Afrika, geringeren Zahl großer Metropolen oder „Megastädten“, aber mit ähnlichen Problemen, wie hohen Mieten in Ballungszentren, können Vorreiter einer digitalen Teilhabe auf dem Land (Smart Country)5 sein und damit eine echte Wahlmöglichkeit (zum Beispiel durch Heimarbeit) für die Menschen schaffen. An die Stelle der „Smart City“ tritt das Ökosystem der intelligenten Kommune, die alle Gebietskörperschaften, wie große Städte wie Berlin, Landkreise, aber auch kleine Dörfer einbezieht. Zusätzlich muss diese Balance im Einklang mit den verschiedenen Ebenen des Systems, das eine Kommune bildet, stehen und nationalen und globalen Herausforderungen genügen. In Deutschland und Europa haben sich Kommunen im Laufe der letzten Jahrhunderte als Siedlungsräume an attraktiven Standorten gebildet. Hier war und ist die natürliche Umgebung und die damit einhergehende Topologie ausschlaggebend, für die kommunale Entwicklung beispielsweise als Hafenstädte, Handels- oder Tourismuszentren. Durch die Globalisierung stehen Kommunen mittlerweile in einem globalen „Attraktivitäts-Wettbewerb“.

Seit den 1970er-Jahren wurde auf globale Herausforderungen wie demografischer Wandel, Urbanisierung, Endlichkeit von Ressourcen und den Klimawandel hingewiesen und ein nachhaltiger, effizienter Umgang gefordert (siehe auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen)6. Kommunen, die an Wasserstraßen oder am Meer liegen, benötigen neue Konzepte, um im Klimawandel resilient zu sein. Um Menschen und die Wirtschaft anzuziehen, stand im Fokus der Politik die analoge Daseinsvorsorge. Doch das genügt heute nicht mehr – sie muss um eine digitale Daseinsvorsorge in Form einer digitalen Infrastruktur ergänzt werden. Die Bürger erwarten diese kombinierte Daseinsvorsorge als wichtiges Element einer hohen Lebensqualität, die damit auch die (lokale) Gesellschaft prägt. Die Aufgaben der Politik und die damit verbundene Stadtentwicklung sind im Laufe der Zeit immer komplexer geworden beziehungsweise stehen jetzt vor einem großen (digitalen) Umbruch: Sie müssen den Spagat zwischen den Bedürfnissen der lokalen Gesellschaft, der Wirtschaft, die gute ökonomische Rahmenbedingungen fordert, und rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Bundesländer, Bund und EU) schaffen. Die digitale Transformation stellt Kommunen und deren Akteure gemeinsam vor große Herausforderungen, da nicht nur einzelne Bereiche oder Wirtschaftszweige, sondern das gesamte Ökosystem einer Kommune betroffen ist (siehe Abbildung 2). Der Begriff Smart City – oder besser: die intelligente Kommune – wird daher aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Bedürfnissen definiert.

WIE WEIT IST DIE UMSETZUNG UND WIE WIRD SIE GESTALTET?

Viele Kommunen in Deutschland und Europa haben sich mit dem Thema Smart City beschäftigt oder sind bereits auf dem Weg. In Leuchtturm-Projekten des EU-Förderprogramms „Horizon 2020“, wie mySMARTLife7, wurden in Projektgebieten erste integrierte Lösungen umgesetzt – zum Beispiel Bestandsgebäude-Modernisierung kombiniert mit erneuerbaren Energien und intelligenten Energienetzen, Mikro-Mobilitäts- und Logistikzentren oder E-Mobilität auf einer Smart-City-Plattform.

Für kleinere oder mittelgroße Kommunen ist der Prozess herausfordernder, da es oft am notwendigen Personal, an Fähigkeiten und Fachwissen mangelt. Außerdem besteht hier die Gefahr, dass schnell eine „Regallösung“ verwendet wird, wodurch Kommunen von einer Technologie oder einem einzelnen Lösungsanbieter abhängig werden, was die Interoperabilität von Systemen einschränken kann. Viele Lösungen basieren auf isolierten technischen Plattformen, was zwar zu einer Effizienzsteigerung innerhalb einer einzigen Domäne führt, nicht jedoch des gesamten Systems. Insgesamt werden wichtige übergreifende Probleme wie Umweltverschmutzung, Armut und Abfallreduzierung damit nicht gelöst. Das hängt damit zusammen, dass es meist keine übergreifende Digitalstrategie gibt. Der aktuelle Bitkom-Smart-City-Atlas hat herausgefunden, dass nur 19 der 50 untersuchten Städte (38 %) über eine digitale Agenda verfügen.8

Aufgrund der großen Zunahme von öffentlichen und privaten Daten benötigen wir neue Blickwinkel hinsichtlich der Sicherheit, Zugänglichkeit und deren Einsatz. Einige große internationale Akteure könnten versuchen, städtische Daten zu erfassen, zu privatisieren und somit das digitale Ökosystem zu monopolisieren. Daher ist es notwendig, durch die Nutzung von globalen und offenen Standards in der Plattformökonomie Abhängigkeiten und das Entstehen von Monopolstrukturen zu verhindern. Nur auf der Grundlage offener, globaler Standards können Smart-City-Plattformen nachhaltig Anschlussfähigkeit und Datensouveränität gewährleisten.9

Plattformökonomie Abhängigkeiten und das Entstehen von Monopolstrukturen zu verhindern. Nur auf der Grundlage offener, globaler Standards können Smart-City-Plattformen nachhaltig Anschlussfähigkeit und Datensouveränität gewährleisten.9

Daher müssen sich die deutsche Wirtschaft und kommunale Vertreter stärker in der internationalen Standardisierung von domänenspezifischen Smart-City-Plattformtechnologien und -Prozessen, wie zum Beispiel im DIN-Smart-City-Standards-Forum oder DKE-System-Komitee Elektrotechnische Aspekte von Smart Cities, engagieren. Die digitale Stadt von morgen sollte in Richtung eines partizipativen Ökosystems weiterentwickelt werden, das sowohl die Metropolregion als auch die Umwelt adressiert. Die Stadt der Zukunft muss ein gesunder, lebendiger Organismus sein, der sich mit der urbanen Gesellschaft kontinuierlich weiterentwickelt.

UNTERSCHIEDLICHE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL

So wie jede Kommune unterschiedlich ist, gibt es auch unterschiedliche Transformationspfade – aber auch einige grundlegende Aspekte, wie unter anderem:

Antreiber und Steuerungsarchitektur: Der Veränderungsprozess benötigt Handelnde, die das Thema inhaltlich vorantreiben und vorbereiten. Idealerweise werden diese von unterschiedlichen städtischen Akteuren unterstützt. Mithilfe von Netzwerken etabliert sich dann eine Organisations- und Steuerungsarchitektur, die idealerweise von der Politik getragen beziehungsweise mit Durchsetzungskraft versehen und in der Verwaltung beispielsweise mittels eines Digitalbeauftragten verankert ist.

Beteiligungsprozesse und Mitgestaltung: Durch frühzeitiges Einbinden aller Akteure und Bürger der Kommune mittels Informations- und Partizipationsveranstaltungen können wertvolle Impulse erarbeitet werden, die Akzeptanz und Unterstützung gewährleisten, womit die verschiedenen Blickwinkel eingefangen und berücksichtigt werden. Mithilfe regelmäßiger Informationsveranstaltungen, beispielsweise in Real- und Digitallaboren, kann sich die Kommune sukzessiv und iterativ gemeinsam weiterentwickeln.

Digitalisierungs- und Umweltstrategien: Da der Weg zu einer intelligenten Kommune sehr komplex ist, ist eine Digitalisierungsstrategie notwendig, die idealerweise mit einer Umweltstrategie gekoppelt ist. Letzte ist zum Beispiel im EU-Ausschreibungskontext teilweise gefordert. Die Digitalisierungsstrategie sollte neben einem Leitbild auch eine technische Strategie, die auf offenen Standards basiert, beinhalten. Sind beide Strategien vorhanden, bilden sie die Grundlage für die weiteren Schritte, unter anderem für eine Vision, die dazu passende Zielmetrik (wie CO2-Reduktion), einen entsprechend den ausgewählten Pilotumgebungen gestalteten Zeitplan. Anpassungen oder Änderungen aufgrund von aktuellen Ergebnissen müssen eingeplant sein.

Reallabore: Wenn möglich ist, können die Informationsveranstaltungen in einer Art Laborumgebung abgehalten werden, in der Technologien dauerhaft oder zeitlich begrenzt allen Beteiligten veranschaulicht werden, zum Beispiel auf dem Campus einer Hochschule. Sukzessive gibt es dann im kommunalen Raum Orte (Reallabore), in denen Lösungen getestet und später auf die Kommune oder Region ausgerollt werden.

Fazit: Die digitale Transformation ist kein Projekt, sondern eine Welle!

Zurück zur Smart City Webseite

Quellen